今天站在这里,我的耳边依然回荡着金坛工地上,红外线校准仪的蜂鸣声,脑海仍浮现着智慧农田里无人收割机划出的金色弧线。这些声音与画面,是今年获得江苏省报纸好新闻一等奖专栏《常州日报》“一线追风”栏目记者的工作日常,也是我们回答“为何奔赴现场”的最好答案——新闻的力量,永远扎根在生活的泥土里。

今天,让我用2个采访故事,回答这场关于“在场”的追问.

去年4月底,记者黄洁璐陷入报道困境。她接到一条线索:公交公司跨界造新能源车,车辆还将出口海外市场。她第一反映这是常州制造业的重磅突破,于是以此为重点拟定了采访方向。然而,在电话前采时,她得知,此次公交公司出口的只是客车底盘KD件而非整车,而KD件的制造技术要求并不顶尖。若按常规操作,最多就是发条图片新闻。

一切,随着记者的脚步踏进车间而改变。

在车间,现场技术人员无意提到的一个细节,引起了记者的兴趣:这个订单,海外客户一开始并不信任公交公司,不但要求现场验厂、试样,还表示“如果试样品质不过关,将立马撤销合作”。面对客户的质疑,公交公司拿出了“满分的试样答卷”,不但赢得了订单,客户还派驻工程师团队到访学习交流。

记者意识到,巨大的反差背后一定有故事。于是,她将采访方向转换为“为什么能获得客户高度肯定”,深入挖掘公交公司把基础技术做出工匠精神的执着精神,还了解到早在20世纪90年代,常州公交集团就曾与长江客车厂合作参与客车装配,“从维修到制造,我们摸遍每颗螺丝的刻度”。深入思考后,写出了通讯《从用车到造车———公交公司何以能参与产业制造?》,展示了一家企业三十年匠心传承谋生存、谋改革、谋发展的变革故事。

一个原本以为“黄”了的选题,因为到一线源头、到生产现场,不但“活”了,而且“活”得有故事、有深度。这充分说明,真正的新闻,一定藏在对现场的追逐中,只有记者“下去”,新闻才能“上来”。

走进现场,需要勇气。

去年3月,记者芮伟芬在市住建局官网的一条活动信息里,发现金坛区江南金科大厦的装配预制率高,很有新闻价值。为此,记者联系住建部门,要求到现场采访。来到工地,大楼已施工至18层,高有60多米,要详细了解这个装配率达96%、创下全国之最的项目施工细节,必须登高,现场观察。而记者,患有较为严重的恐高症。

上还是不上?在新闻面前,这不是一道选择题,而是一道必答题——必须上。

戴上安全帽,壮着胆子钻进简易透明的升降梯,沉重的链条声将身体包围,像极了记者刻意屏住的呼吸声。竭力克服紧张情绪,记者踏上18层的楼顶。地面不平,到处是裸露翘起的钢筋,记者做了深呼吸,小心翼翼地往楼面边缘靠近,以便近距离观察施工员如何起吊、安装墙板。

那天是个阴天,风很大,很冷。墙沿上没有围档,越靠近边缘,脚底感觉越晃。在努力抓住墙沿边的一根钢筋后,记者眯着一只眼低头往下看,楼下的工人变矮了,墙板在钢绳的牵拉下缓缓抬升,身边3名安装工人贴着墙沿,指挥塔吊工不断调整墙板的位置,直至横平竖直,预留位置全部对齐。

为了不妨碍施工员干活,记者继续强忍着恐惧与不适,就在18层楼顶对施工员进行了采访。

乘着摇摇晃晃的升降梯终于脚踏大地的那一刻,记者的后背一阵阵发凉,而手里的采访本记得密密麻麻。人物、过程、细节……稿子可以很丰满了,这,就值了。

各位同仁,这个时代正在经历前所未有的认知革命。

人工智能可以在短短几分钟生成十万字产业分析,却写不出车间老师傅抚摸量具时眼里的光;卫星影像能俯瞰整片稻田,但辨不清老农手指茧纹里的土地密码。

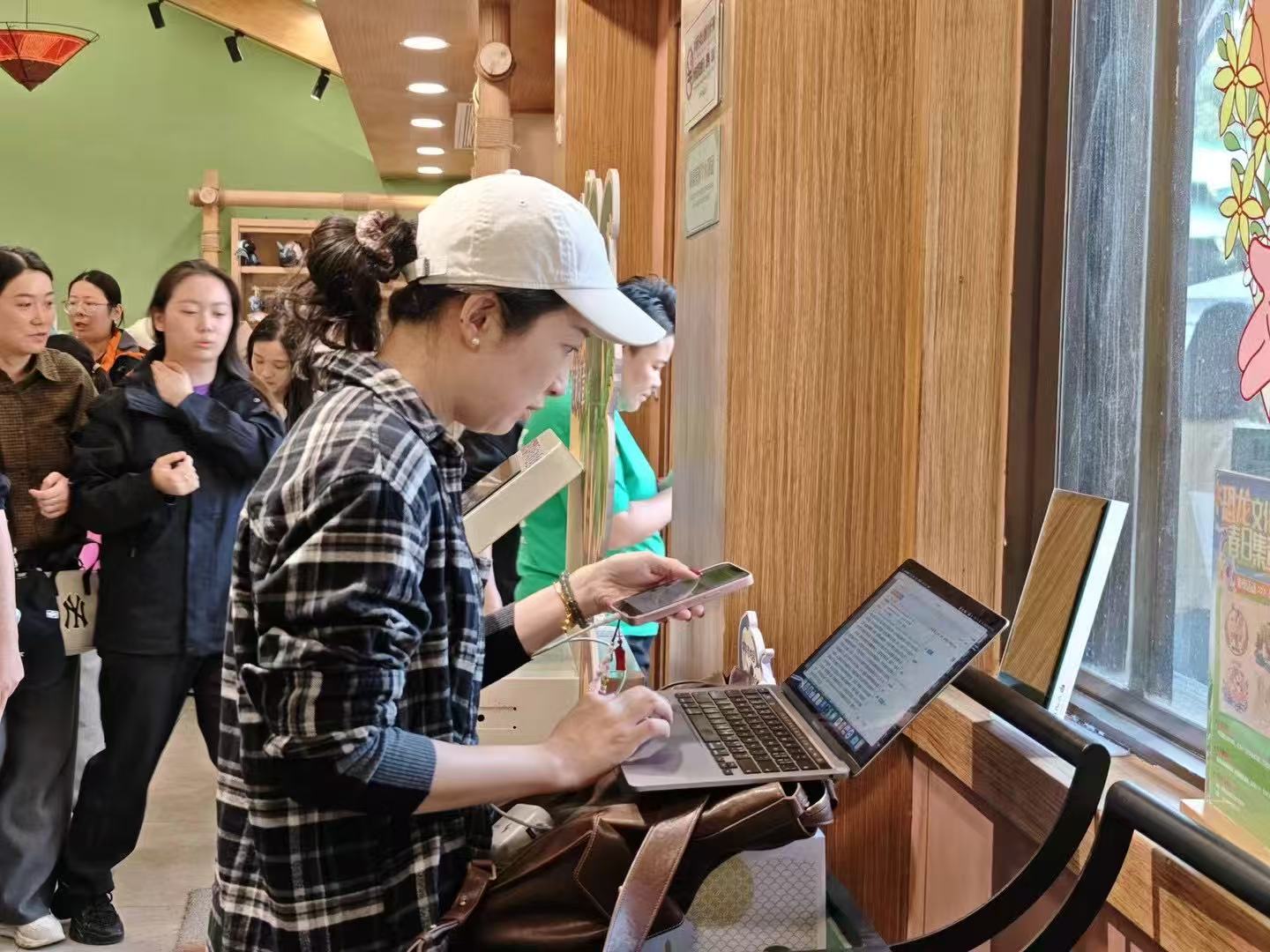

我们记录这些现场,本质上是在为时代绘制等高线。当年轻人通过《夜校办到工地上》看见职业教育的另一种可能,当市民透过《“斤斤计较”守护菜篮子》感知城市治理精度,新闻现场便成了连接个体命运与时代潮汐的渡船。

奔赴现场不是笨拙的逆行,而是让职业灵魂保持敏感的修行。让我们永远保持“在场”的自觉:现场或许没有Wi-Fi信号,但那里有新闻最强劲的心跳;或许需要跋山涉水,但那里藏着时代最真实的脉搏。真正的好故事,永远生长在宽广深沉的泥土里。走进现场,不仅是身体的靠近,而是心与心的距离,放下身段、落下脚去、用心思考与聆听,新闻才有生命力。